Por Carlito de Souza

Índice

- 0.0.1 Introdução

- 0.0.2 A lógica da censura: o silêncio como estratégia

- 0.0.3 A Transamazônica e o milagre das verbas sumidas

- 0.0.4 Caso Delfin: o escândalo que explodiu tarde demais

- 0.0.5 Caso Lutfalla: a ajuda às escondidas para salvar a família

- 0.0.6 Itaipu e Angra: usinas de cifras nebulosas

- 0.0.7 Esquadrões da morte e a promiscuidade entre segurança e crime

- 0.0.8 Contrabando e corrupção na Polícia do Exército

- 0.0.9 O Caso Para-Sar: a farsa como arma na guerra interna

- 0.0.10 O papel dos jornalistas e historiadores na reconstrução da verdade

- 0.0.11 Conclusão: o mito da ditadura honesta

- 0.0.12 Fontes e Referências:

- 1

Introdução

Há quem diga que o regime militar instaurado no Brasil em 1964 foi um tempo de ordem e progresso, sem corrupção, sem escândalos, sem falcatruas. Um período onde a disciplina e o patriotismo prevaleceram. Essa é a narrativa que, com saudade quase pueril, ainda circula por rodas nostálgicas e discursos revisionistas. No entanto, à luz dos fatos, esse tempo foi menos um período de retidão moral e mais um ciclo de censura, tortura e, sim, corrupção institucionalizada, cuidadosamente abafada por um Estado que controlava a informação com mão de ferro.

Com o fim da censura e a abertura política, vieram à tona os escândalos que estavam escondidos sob o manto da segurança nacional. Este artigo, sustentado por documentos oficiais, investigações jornalísticas e obras de historiadores respeitados, visa expor, com precisão e profundidade, os casos de corrupção que marcaram a ditadura militar brasileira, desmistificando a falsa ideia de que o regime foi um exemplo de integridade administrativa.

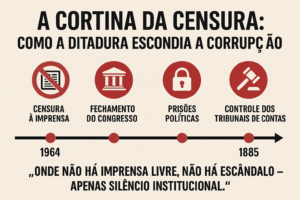

A lógica da censura: o silêncio como estratégia

Durante mais de duas décadas, o controle absoluto da imprensa e o temor imposto aos jornalistas impediram que escândalos financeiros fossem noticiados. A ditadura não apenas censurava os que ousavam questionar, mas também blindava os agentes do poder contra investigações. O silêncio não era fruto de uma sociedade mais honesta, mas de um Estado que dominava os meios de comunicação e punia com rigor quem ousasse revelar verdades inconvenientes.

A imprensa era violentamente podada. Jornalistas perseguidos. Publicações fechadas. As manchetes que hoje escandalizariam o país eram simplesmente vetadas ou enterradas sob ordens diretas dos generais de plantão. E assim, a corrupção florescia protegida pelo medo.

Mas o que poucos percebem é que, ao silenciar a imprensa, o regime também silenciava a fiscalização pública. O Ministério Público não tinha a independência que tem hoje. Tribunais de Contas eram aparelhados. Os mecanismos que poderiam barrar desvios estavam manietados. E quando não havia fiscalização, o desvio não era risco — era oportunidade.

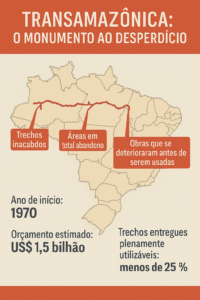

A Transamazônica e o milagre das verbas sumidas

A obra da Transamazônica, anunciada como um dos pilares do chamado “Milagre Econômico”, foi lançada em 1970 com pompa e promessas de integração nacional. O projeto recebeu milhões de dólares em recursos públicos, financiado por empréstimos externos vultosos. Mas o resultado concreto? Um dos maiores monumentos à ineficiência e ao desperdício da história brasileira.

Segundo apuração do jornalista José Carlos de Assis no livro A chave do tesouro, grande parte dos contratos era superfaturada, favorecendo empreiteiras que mantinham ligações diretas com generais e ministros. Estradas que não levavam a lugar algum, trechos nunca concluídos e obras que se deterioraram em menos de uma década revelam o tamanho do desmando.

O custo final, em valores da época, foi de aproximadamente US$ 1,5 bilhão. Corrigido pela inflação acumulada, com base em índices históricos dos EUA e ajustes aproximados usando calculadoras como a do US Inflation Calculator, esse valor equivaleria hoje a mais de US$ 10 bilhões (mais de R$ 50 bilhões, considerando a cotação atual).

E o mais grave: a justificativa era sempre a mesma — desenvolvimento. Mas o que se viu foi isolamento, abandono, obras fantasmas e comunidades inteiras afetadas por promessas jamais cumpridas. A floresta devastada não trouxe progresso, trouxe cinzas e lama.

Caso Delfin: o escândalo que explodiu tarde demais

Em 1982, o Grupo Delfin, então a maior sociedade de crédito imobiliário do Brasil, recebeu Cr$ 60 bilhões do Banco Nacional da Habitação (BNH), em um empréstimo garantido por ativos superavaliados e sem liquidez real. Para fins comparativos, esse valor representava uma quantia tão expressiva quanto R$ 20 bilhões nos padrões atuais, levando em conta o PIB da época e a inflação acumulada.

A operação foi autorizada mesmo com alertas internos de risco. A sociedade com os bastidores do poder, incluindo o então ministro Delfim Netto, garantiu que tudo fosse aprovado e blindado. A implosão do Grupo Delfin causou um rombo irreparável no sistema financeiro habitacional e comprometeu por anos a política de moradia popular no Brasil.

O caso é revelador também por seu desfecho: não houve responsabilização efetiva. As investigações foram abafadas e as denúncias, ridicularizadas. A verdade é que a blindagem não era apenas institucional — era cultural. A cultura do acobertamento contaminava todos os níveis da máquina pública.

Caso Lutfalla: a ajuda às escondidas para salvar a família

Em 1977, a empresa Sulvia, pertencente à família da esposa de Paulo Maluf, estava em situação pré-falimentar. Ainda assim, obteve créditos do BNDES da ordem de Cr$ 6 bilhões — cerca de R$ 1 bilhão atualizados — com base em garantias pouco confiáveis. O então presidente do BNDES chegou a alertar sobre a imprudência da operação, mas foi ignorado. O caso veio a público pela imprensa internacional antes de circular na imprensa brasileira, tamanha era a censura interna.

Esse episódio escancara como a ditadura também protegia oligarquias familiares ligadas ao poder. Havia uma simbiose entre o dinheiro público e os interesses privados, sempre sob a desculpa de preservar a ordem e o progresso. O Brasil pagava a conta enquanto os aliados sorriam nos bastidores.

Itaipu e Angra: usinas de cifras nebulosas

A construção da usina hidrelétrica de Itaipu — hoje um dos maiores projetos de energia do mundo — foi  envolta em um emaranhado de contratos sem transparência. Estima-se que os custos tenham superado os US$ 20 bilhões, com indícios claros de sobrepreços, subempreitadas favorecidas e desvios organizados. Valores que hoje equivaleriam a mais de R$ 500 bilhões.

envolta em um emaranhado de contratos sem transparência. Estima-se que os custos tenham superado os US$ 20 bilhões, com indícios claros de sobrepreços, subempreitadas favorecidas e desvios organizados. Valores que hoje equivaleriam a mais de R$ 500 bilhões.

As usinas nucleares de Angra, financiadas com tecnologia estrangeira, seguiram o mesmo roteiro. Os acordos firmados com empresas alemãs geraram dívidas impagáveis e a entrega dos projetos se arrastou por décadas. Até hoje, Angra 3 não foi concluída.

Mas mais que números, esses projetos revelam o ethos da ditadura: obras faraônicas sem transparência, conduzidas a portas fechadas, com critérios técnicos muitas vezes secundários frente aos interesses geopolíticos e comerciais de quem estava no topo.

Esquadrões da morte e a promiscuidade entre segurança e crime

Sérgio Paranhos Fleury, delegado do temido DOPS, era uma figura central da repressão militar. Mas também era acusado de liderar esquadrões da morte e de manter ligações com o tráfico de drogas. Seu nome aparece em diversas investigações da época, mas nenhuma prosperou. Morreu antes de qualquer julgamento. Um exemplo claro de como o sistema protegia seus soldados mais leais, mesmo quando ultrapassavam todos os limites legais.

É sintomático que figuras como Fleury tenham sido celebradas por parte do regime. Isso diz muito sobre a moralidade invertida que se instaurou no país: quanto mais violento, mais protegido. Quanto mais ilegal, mais intocável.

Contrabando e corrupção na Polícia do Exército

Documentos hoje públicos mostram que oficiais da Polícia do Exército no Rio de Janeiro foram flagrados operando esquemas de contrabando de produtos de luxo vindos do exterior. Os bens eram revendidos no mercado paralelo com lucro elevado. A punição? Praticamente inexistente. Alguns oficiais foram apenas transferidos. Nenhum julgamento, nenhuma manchete.

A estrutura repressora também tinha seus privilégios: carros importados, perfumes caros, whisky escocês — tudo entrava pelos portos sem nota, com proteção fardada. Um Estado paralelo dentro do Estado formal.

O Caso Para-Sar: a farsa como arma na guerra interna

Em 1968, o brigadeiro João Paulo Burnier propôs detonar o gasômetro do Rio de Janeiro e atribuir o atentado a grupos de esquerda. A proposta não era devaneio: foi registrada em reunião oficial. O objetivo era ampliar a repressão e justificar a implantação do AI-5. A tentativa foi denunciada pelo capitão Sérgio Miranda de Carvalho, que foi punido e calado. Burnier continuou sua carreira normalmente.

É um exemplo cristalino de manipulação institucional com fins de perpetuação do poder. O terrorismo de Estado era planejado internamente, com táticas de falsa bandeira, dignas de regimes totalitários clássicos.

O papel dos jornalistas e historiadores na reconstrução da verdade

Aos poucos, com o fim da censura, vieram à luz os documentos e testemunhos que remontam à verdadeira face do regime. Graças a jornalistas como Elio Gaspari, José Carlos de Assis e Aloysio Biondi, a cortina de fumaça começou a se dissipar. Suas obras permitiram a reconstrução do quebra-cabeça da corrupção durante a ditadura.

Esses profissionais pagaram preços altos por sua coragem: perseguições, demissões, ameaças. Mas sem eles, a memória nacional seria apenas um registro oficial, moldado pelo próprio regime que oprimia.

Conclusão: o mito da ditadura honesta

A crença na moralidade dos generais à frente da Nação é um mito que não resiste ao exame dos documentos. A ditadura não foi imune à corrupção. Foi, isso sim, um período em que a fiscalização era proibida, a imprensa era calada e o desvio de recursos acontecia com requintes de proteção institucional.

Para aqueles que ainda insistem em exaltar esse passado, cabe lembrar: o silêncio não é sinônimo de honestidade. A ausência de manchetes era apenas a presença de um Estado que fazia da escuridão um instrumento de poder. Um país que ignora seus arquivos escolhe, por conveniência ou medo, repetir seus piores ciclos.

Fontes e Referências:

- Assis, José Carlos de. A chave do tesouro. Rio de Janeiro: Record, 1983.

- Gaspari, Elio. A Ditadura Envergonhada. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

- Biondi, Aloysio. O Brasil privatizado. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2002.

- Documentos da série Memórias Reveladas – Arquivo Nacional.

- UOL Notícias. “Conheça dez histórias de corrupção durante a ditadura militar”

- Wikipedia: Caso Delfin, Caso Lutfalla