Índice

- 1 A Transição: De Sufragetes a Inquisidoras

- 2 O Protocolo de Gênero: Quando a Lei Vira Panfleto

- 3 A Mídia e o Homem Patético: A Normalização da Misandria

- 4 Vidas Reais, Danos Irreparáveis: O Custo das Falsas Acusações

- 5 A Superioridade Moral Feminina: O Velho Dogma em Nova Embalagem

- 6 O Silenciamento do Debate: Quando Discordar é Violência

- 7 O Que Fazer? Restaurar a Razão, Resgatar o Direito

Ou: Como o Feminismo de Quarta Onda Transformou Mentirosas em Mártires

Uma crônica sobre verdades jurídicas, falsas acusações e a arte da vitimização profissional

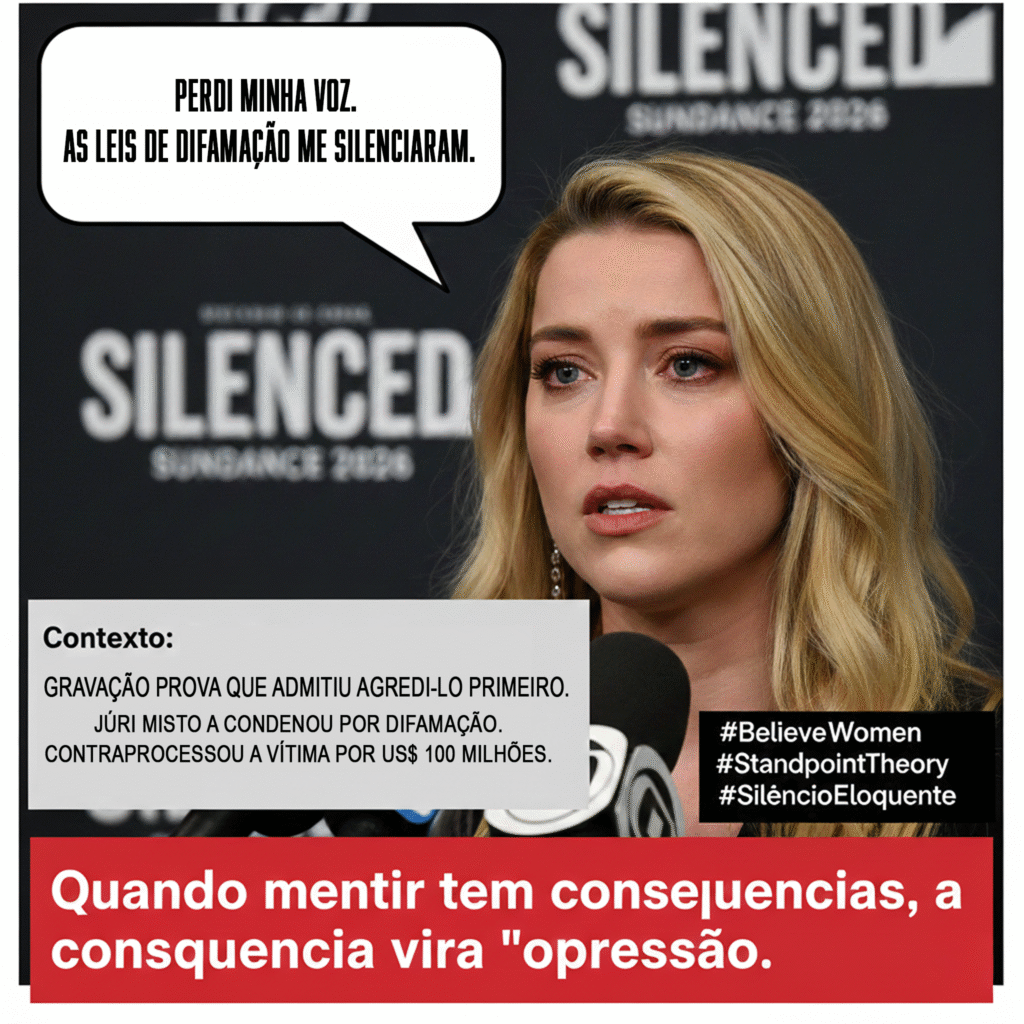

Há coisas na vida que só podem ser compreendidas através da ironia. Amber Heard, por exemplo, perdeu a capacidade de falar. Não fisicamente, claro — ela continua dando entrevistas, participando de documentários e concedendo declarações à imprensa internacional. Mas perdeu a capacidade de falar. É uma espécie de silenciamento metafísico, uma afonia existencial que acomete quem já falou demais, foi desmentida por evidências periciais, perdeu um processo judicial público e transparente, e ainda assim insiste que o problema foi não ter conseguido se expressar.

O documentário Silenced, exibido em Sundance em 2026, é uma obra-prima da revisão histórica. Quatro anos depois de um júri misto — homens e mulheres, onde ficou a sororidade? — determinar que ela agiu com malícia ao difamar Johnny Depp, Heard ressurge não para discutir as gravações de áudio onde sua própria voz admite: “I did start a physical fight. I can’t promise I won’t get physical again” (Eu comecei a briga física. Não posso prometer que não ficarei violenta de novo). Não para explicar os laudos médicos que contradizem suas alegações, nem as testemunhas que a desmentem, nem Kate Moss depondo que as histórias eram falsas, nem os advogados dela admitindo fotos editadas. Não. Ela ressurge para falar de como as leis de difamação são “belicosas” e silenciam mulheres. É como se o réu condenado por roubo reclamasse que o código penal discrimina ladrões.

Mas a ironia atinge seu zênite quando descobrimos que Heard não apenas perdeu o processo — ela contraprocessou Depp por $100 milhões, acusando-o de fazer uma campanha para desprestigiá-la e manchar sua imagem. Leia novamente, devagar, para a informação penetrar: ela mente sobre ele, é condenada judicialmente por difamação, e então processa a vítima por danos à sua reputação. É genial, no sentido mais sinistro da palavra. É como o ladrão que, pego em flagrante, processa o dono da casa por estresse emocional causado pela prisão.

Mas Heard não está sozinha. Ela é apenas o sintoma mais visível de uma doença mais profunda: a captura institucional por discursos de vitimização que transformaram o feminismo de terceira e quarta ondas em uma religião punitiva, onde a fé substitui as provas, o dogma supera o direito, e a heresia é tratada com o mesmo zelo inquisitorial de tempos medievais. É o que acadêmicos estão chamando de “guerra híbrida cultural” — onde o objetivo não é a verdade, mas o controle da história contada e a destruição do oponente ideológico.

A Transição: De Sufragetes a Inquisidoras

Houve um tempo em que o feminismo tinha uma causa nobre. As sufragistas inglesas acorrentavam-se a grades, as americanas marchavam por direito ao voto, as brasileiras lutavam pelo acesso à educação e ao trabalho. Eram mulheres que queriam igualdade perante a lei — algo tão elementar quanto radical. Queriam poder votar, estudar, trabalhar, existir como cidadãs plenas. E conquistaram. A primeira onda do feminismo foi uma revolução necessária. A segunda onda aprofundou essas conquistas, levando a discussão para o ambiente privado, questionando estruturas familiares e papéis de gênero cristalizados. Ainda havia honestidade intelectual. Ainda havia debate.

Mas algo mudou na passagem para a terceira onda. O inimigo deixou de ser a desigualdade concreta e passou a ser uma entidade metafísica chamada “patriarcado” — uma espécie de pecado original masculino, uma culpa hereditária que persegue todo homem desde o berço. O feminismo deixou de buscar igualdade e passou a buscar reparação histórica através da punição. E quando chegamos à quarta onda, impulsionada pelas redes sociais e pela conectividade digital, já não se tratava de luta por direitos: tratava-se de uma guerra cultural onde qualquer homem podia ser sacrificado no altar do discurso. O movimento #BelieveWomen tornou-se o novo dogma: não investigue, não questione, não duvide — apenas acredite.

A Síndrome de Potifar não é invenção moderna. Desde o livro do Gênesis, quando a mulher de Potifar acusou falsamente José de tentar violentá-la, sabemos que falsas acusações existem. Sempre existiram. Mas hoje chamar uma acusação de falsa — mesmo diante de provas irrefutáveis — é considerado misoginia. É atacar “todas as mulheres”. É fazer o jogo do patriarcado. Como se a existência de vítimas reais tornasse impossível a existência de mentirosas. Como se defender um inocente fosse trair todas as vítimas verdadeiras.

A lógica é simples e devastadora: se você é homem, você é culpado. Se você é acusado, você é duplamente culpado. Se você se defende, você está exercendo privilégio patriarcal. Se você apresenta provas, você está usando recursos que a vítima não tem. Se você vence no tribunal, o tribunal está corrompido. Se você perde, justiça foi feita. É um jogo de cartas marcadas onde o réu sempre perde — não pelo que fez, mas pelo que é. Sua identidade determina seu destino jurídico antes mesmo de qualquer análise factual.

O Protocolo de Gênero: Quando a Lei Vira Panfleto

No Brasil, essa captura ideológica ganhou verniz institucional. O Conselho Nacional de Justiça criou o “Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero”, um documento que, sob a nobre justificativa de combater desigualdades, instrui magistrados a “valorizar o relato da vítima” quando há alegações de violência de gênero. Na prática, é a inversão do ônus da prova: o acusado não é mais presumido inocente até prova em contrário — ele é presumido culpado a partir do momento em que uma acusação é formulada.

Juristas reconhecem o padrão: é o ressurgimento do “Direito Penal do Autor”, doutrina defendida pela Escola de Kiel (1933-1945) que fundamentou juridicamente o regime nazista. Não se trata de hipérbole retórica: trata-se de precedente histórico bem documentado em manuais de direito penal comparado. A estrutura é idêntica — não se julga o que o réu fez, mas quem o réu é. Não importam as provas do caso concreto; importa a categoria social do acusado. Um homem denunciado por violência contra a mulher já está condenado antes do julgamento — porque ele pertence à classe dos opressores, e ela à classe das vítimas. O fato em si torna-se secundário diante da análise estrutural. Substituímos “judeu” por “homem”, mas a lógica permanece: há categorias humanas que carregam culpa pelo que são, não pelo que fizeram.

E quando a realidade insiste em contradizer o discurso? Ora, pior para a realidade. Um homem absolvido não prova sua inocência — prova que o sistema judiciário é patriarcal. Testemunhas que contradizem a suposta vítima não provam que ela mentiu — provam que foram manipuladas pelo poder masculino. Laudos médicos que desmentem lesões alegadas não provam que não houve agressão — provam que os peritos são machistas. A versão dos fatos torna-se imune aos fatos. É teologia, não direito.

A Mídia e o Homem Patético: A Normalização da Misandria

Enquanto isso, a mídia trabalha incansavelmente na desconstrução da figura masculina. Dados do relatório Men in Culture (2025) revelam que metade dos jovens acredita que os homens são retratados de forma patética na mídia. E não é paranoia: estudos mostram que, na publicidade, homens são apresentados como incompetentes, desastrados ou intelectualmente inferiores às mulheres cerca de 19 vezes mais do que o inverso. Quando a T-Mobile mostra o marido idiota que não consegue operar um smartphone, quando a Buick ridiculariza o pai incompetente incapaz de ajudar o filho, quando a Subaru apresenta o homem como um desastre doméstico que precisa de supervisão feminina constante — isso não é acidental. É estratégia.

Pense nisso por um instante. Se uma campanha publicitária mostrasse uma mulher incapaz de trocar uma lâmpada, ou sendo ridicularizada por não saber cozinhar, ou sendo humilhada por sua incompetência doméstica, haveria protestos, boicotes, processos. Mas quando o comercial mostra um pai incapaz de trocar a fralda do filho, ou um marido que não consegue operar uma máquina de lavar, ou um homem sendo agredido pela esposa como alívio cômico — isso não é sexismo. Isso é “empoderamento feminino”.

A cultura contemporânea normalizou a misandria. Tornou aceitável não apenas criticar homens, mas humilhá-los, ridicularizá-los, desumanizá-los. E o fez com uma peculiaridade perversa: qualquer tentativa de apontar essa hipocrisia é imediatamente rotulada como “fragilidade masculina”. É o círculo perfeito: o homem é humilhado na mídia, ridicularizado na publicidade, presumido culpado nos tribunais — e se ele reclama, isso só confirma sua fragilidade patológica.

Vidas Reais, Danos Irreparáveis: O Custo das Falsas Acusações

Mas tudo isso seria apenas retórica se não houvesse consequências concretas. Há. Vidas destruídas, carreiras arruinadas, homens mortos. Vejamos alguns casos.

Kevin Spacey foi absolvido em todos os processos judiciais movidos contra ele — em Nova York em 2022, em Londres em 2023, em tribunais que analisaram meticulosamente as acusações e concluíram pela sua inocência. Não importou. Sua carreira foi arruinada, sua reputação despedaçada, sua vida transformada em escombros. A absolvição jurídica não restaura a dignidade social quando o júri das redes sociais já decidiu pela condenação.

No Brasil, Neymar experimentou essa mesma destruição midiática sistemática. Em 2019, Najila Trindade o acusou de estupro. A mídia brasileira, em uníssono, transformou o jogador em monstro antes de qualquer investigação. Programas de televisão debatiam sua culpa como fato consumado. Redes sociais exigiam sua prisão imediata. O #BelieveWomen ecoava em cada postagem, em cada manchete, em cada editorial. Até que as investigações revelaram: ela forjou provas, editou vídeos, omitiu contextos. A acusação foi arquivada. Ela foi indiciada por calúnia, denunciação caluniosa e extorsão. Mas quantas capas de revista noticiaram a farsa com a mesma intensidade da acusação? Quantos programas de TV pediram desculpas pelo linchamento público? O silêncio foi ensurdecedor.

A ex-paquita Pituxita tornou-se outro símbolo dessa instrumentalização perversa da Lei Maria da Penha. Ela acusou o ex-marido de agressão, gravou vídeos dramáticos denunciando violência doméstica, mobilizou a mídia e a opinião pública. Até que câmeras de segurança revelaram a verdade: ela se automutilou para forjar provas. Foi indiciada por denunciação caluniosa. Mas o estrago já estava feito. O homem teve sua imagem destruída, seu nome manchado, sua vida virada pelo avesso — enquanto ela segue celebrada nas redes sociais, dando entrevistas sobre “superação”.

E há casos ainda mais brutais. Miguel, no Espírito Santo, foi linchado até a morte após uma falsa acusação de estupro. A vizinha, em meio a uma discussão banal, gritou que ele tentara estuprá-la. A multidão fez o resto. A investigação posterior provou que era mentira — uma mentira deliberada para incitar a violência popular. Miguel morreu. A mulher respondeu por homicídio culposo. E o discurso do “acredite nas mulheres” seguiu intocado, como se um homem morto por uma mentira fosse apenas um dano colateral aceitável na guerra contra o patriarcado.

A Superioridade Moral Feminina: O Velho Dogma em Nova Embalagem

A fundamentação teórica de toda essa estrutura repousa sobre um conceito simples e antigo: a superioridade moral feminina. Não é novidade. No século XIX, o discurso vitoriano já atribuía às mulheres uma pureza moral superior, uma sensibilidade ética refinada que as tornava guardiãs naturais da virtude doméstica. O que mudou foi apenas a embalagem. Agora não se fala em “anjo do lar” — fala-se em “lugar de fala”. Não se fala em “pureza feminina” — fala-se em “epistemologia feminista”. Mas a lógica é a mesma: a mulher, por ser historicamente oprimida, possui um acesso privilegiado à verdade. Seu relato é intrinsecamente mais confiável. Sua palavra vale mais.

É o que acadêmicas feministas chamam de Standpoint Theory — a teoria do ponto de vista. Segundo essa doutrina, grupos marginalizados produzem conhecimento superior porque sua posição de opressão lhes confere uma visão mais clara das estruturas de poder. Na prática, isso significa que quando uma mulher acusa um homem, a simples negação dele já é suspeita — porque ele fala de um lugar de privilégio, enquanto ela fala de um lugar de opressão. O que aconteceu de fato torna-se secundário diante da pergunta: quem tem mais autoridade moral para definir a verdade?

É uma inversão completa do princípio iluminista que fundamentou o direito moderno. Para o Iluminismo, a razão era universal — não havia razão masculina ou razão feminina, apenas razão. As provas falavam por si, independente de quem as apresentasse. A justiça era cega precisamente porque não devia ver a identidade das partes, apenas os fatos. Mas o feminismo contemporâneo rejeita essa neutralidade como ilusória. Para ele, a justiça cega é apenas uma máscara do patriarcado. É preciso que a justiça enxergue — que veja gênero, que veja raça, que veja classe. Que julgue não os fatos, mas as posições na hierarquia social.

O Silenciamento do Debate: Quando Discordar é Violência

Amber Heard reclama do “efeito inibidor” das leis de difamação sobre mulheres que denunciam violência. Mas ela não denunciou violência — ela mentiu sobre violência. O efeito inibidor DEVERIA existir sobre mentiras, não sobre verdades. Heard não quer proteger vítimas reais — quer garantir imunidade para acusações falsas. Quer um mundo onde uma mulher possa destruir um homem com uma mentira e ainda processar a vítima quando a farsa for exposta. E bizarramente, parte considerável da mídia e da academia aplaude essa lógica invertida.

E como essa hegemonia se mantém? Através do silenciamento sistemático de qualquer voz dissidente. O arsenal é vasto: “misoginia”, “machismo estrutural”, “fragilidade masculina”, “incels”, “manosphere”. Qualquer questionamento sobre o rigor das provas é imediatamente rotulado como ataque aos direitos das mulheres. Qualquer dúvida sobre a veracidade de uma acusação é tratada como cumplicidade com a violência de gênero. Qualquer defesa da presunção de inocência é denunciada como defesa do patriarcado.

As plataformas digitais amplificam esse fenômeno. Uma acusação alcança milhões de pessoas em minutos. A correção judicial, discreta e tardia, não tem o mesmo apelo viral. O resultado é um ambiente de permanente julgamento sumário, onde a reputação de um homem pode ser destruída com um tuíte e jamais restaurada — porque no tribunal digital não há presunção de inocência, não há direito à defesa, não há recursos. Há apenas o discurso, e quem controla o discurso controla o destino dos acusados.

O Que Fazer? Restaurar a Razão, Resgatar o Direito

Há saída? Talvez. Mas exige coragem intelectual e honestidade que parecem raras neste momento. Exige que reconheçamos algumas verdades incômodas:

Primeiro: protocolos de gênero não podem substituir provas. A perspectiva de gênero pode informar a análise do contexto, mas jamais dispensar a necessidade de evidências materiais e testemunhais. Um relato não é prova — é ponto de partida para investigação. Valorizar o relato da vítima não significa aceitar sua palavra como verdade absoluta. Significa investigar com seriedade, não com dogmatismo.

Segundo: denúncias caluniosas precisam ser punidas com o mesmo rigor que os crimes que falsamente alegam. Não se trata de desestimular vítimas reais — trata-se de proteger inocentes e preservar a credibilidade do sistema. Cada falsa acusação não apenas destrói a vida de um inocente; também prejudica todas as vítimas verdadeiras, alimentando o ceticismo e a desconfiança. A melhor forma de proteger quem realmente sofre violência é garantir que acusações falsas sejam tratadas como o crime grave que são.

Terceiro: a mídia precisa abandonar o estereótipo do homem patético. Representações importam. Normalizar a ridicularização e a violência contra homens não é empoderamento feminino — é misandria. E misandria não é menos preconceituosa que misoginia. Ambas desumanizam, ambas fomentam ressentimento, ambas impedem o diálogo genuíno entre gêneros.

Quarto: a presunção de inocência é valor absoluto. Nenhuma causa social, por mais legítima que seja, justifica o sacrifício de um indivíduo inocente. O Estado de Direito não pode funcionar com presunções de culpa baseadas em identidade. Se isso ocorrer, não teremos justiça — teremos apenas vingança institucionalizada.

Amber Heard não perdeu a voz. Ela perdeu um processo judicial porque mentiu, e as provas a desmentiram. Mas em 2026, numa era onde versões dos fatos valem mais que verdades, ela não precisa de fatos — precisa apenas de uma boa história de vitimização. E a história que ela conta é perfeita para os tempos atuais: a mulher silenciada pelo sistema patriarcal, a vítima revitimizada pelas leis de difamação, a mártir moderna crucificada por ousar falar sua verdade.

Que essa “verdade” contradiga gravações de áudio, laudos periciais, testemunhos, decisões judiciais e até o bom senso — isso é mero detalhe técnico. No tribunal da opinião pública capturado pela quarta onda, quem precisa de fatos quando se tem um bom discurso? Quem precisa de provas quando se tem identidade? Quem precisa de justiça quando se tem vingança ideológica?

Amber Heard não precisa de voz. Ela tem algo melhor: um discurso imune aos fatos. E enquanto vivermos numa época em que versões dispensam verdades, ela seguirá falando — e dizendo que está silenciada. É o silêncio mais barulhento que já se ouviu. É o mutismo mais eloquente da história. É a afonia que grita aos quatro ventos. E nós, os últimos defensores da velha e ultrapassada ideia de que fatos importam, seguimos aqui, realmente silenciados — não por leis de difamação, mas pelo medo de sermos os próximos a ter nossas vidas destruídas por ousarmos dizer: “Mas ela está mentindo. As provas provam.”

Fontes e Referências:

• Men in Culture Report (2025) – Centre for Social Justice

• Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero – CNJ

• Documentário ‘Silenced’ (2026) – Festival de Sundance

• Depp v. Heard – Veredito do júri misto (Virgínia, 2022)

• Gravações de áudio – Heard admitindo agressão física

• Kevin Spacey – Absolvições em Nova York (2022) e Londres (2023)

• Caso Neymar – Arquivamento e indiciamento de Najila Trindade (2019)

• Caso Ana Paula Pituxita – Denunciação caluniosa comprovada (Brasil)

• Caso Miguel (ES) – Linchamento por falsa acusação de estupro

• “Believe All Women and the Presumption of Innocence” – University of Pennsylvania Law Review

• “A Instrumentalização Jurídica como Estratégia de Poder” – IDDH

• Innocence Project – Dados sobre falsas acusações e condenações injustas